渡渡鸟灭绝的原因是不是被人吃光的?

1662年,荷兰水手维克特•埃沃特兹(VolkertEvertsz)和同伴们挣扎着爬上了毛里求斯附近的琥珀岛(AmberIsland)。不久前,他们的“阿姆纳”号帆船在这附近遇难沉没,随之葬身海底的还有所有的补给——当时,存活的希望全都维系在远处石崖上踱步的一群渡渡鸟身上。维克特曾从老水手们口中听说过这种鸟的传闻,但眼下他最关心的是,它们真的像传言说的那么难吃吗?

牛津大学自然历史博物馆展出的渡渡鸟骨架,以及根据研究复原的渡渡鸟模型。图片:BazzaDaRambler/Flickr

好不好吃,真的不重要

我们无法在维克特的回忆录中找到这个问题的答案,不过从同时期荷兰水手们的评价来看,维克特一行多半得捏着鼻子咽下这救命的一餐。据水手们记载,这种鸟的肉又老又硬,浓腻的油脂让人无法下咽,唯有脖子上的一点肉勉强称得上可口。

很难说这是由荷兰人的口味过于挑剔所导致的偏见。实际上,他们的描述几乎就是我们对这种鸟认识的全部。尽管早在16世纪初,阿拉伯人和葡萄牙人就已经发现了毛里求斯,但关于这种鸟的准确记述,却发生在九十多年后的1598年,当时的荷兰海军威布兰德•范•沃韦克(WybrandvanWarwijck)——他在5年后率舰队入侵澎湖,被明朝百姓戏称为“韦麻郎”——将这种鸟的描述发布在杂志上。不过,直到30多年后,这种鸟才有了今天被我们熟知的名字——渡渡鸟(Raphuscucullatus)。

渡渡鸟的头骨,现藏于哥本哈根动物博物馆。图片:MichaelB.H./wikimedia

历史给我们和渡渡鸟都开了一个充满悲剧意味的玩笑。依靠难吃的渡渡鸟肉生存下来的维克特一行,恐怕是最后一批见过渡渡鸟的人,而由此前推,距离1598年荷兰人与渡渡鸟的相遇,才不过短短70年光景。

还真不是人类吃光的

在回溯渡渡鸟故事时,我们总是难免把目光聚焦在维克特们熬煮渡渡鸟的那口锅上。毕竟,被我们生生吃灭绝的物种不在少数,人类的饕餮之欲,是否也要为渡渡鸟的灭绝“背锅”呢?

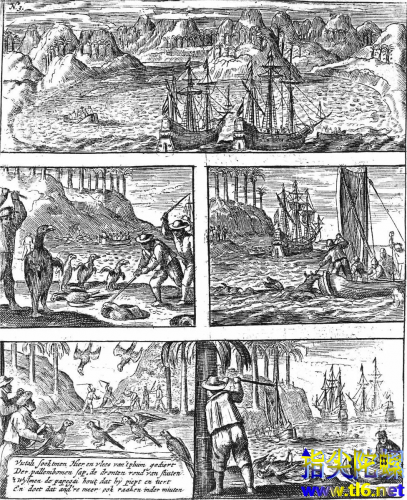

描绘人们捕杀毛里求斯动物的版画,第二幅可能就是捕杀渡渡鸟的场景。图片:H.SoeteBoom(1648)

这种猜想并不是没有根据。虽然渡渡鸟的口感饱受诟病,但对漂泊大洋的水手来说,难吃总比断炊强得多。而且相比其他口感更好的猎物,捕捉渡渡鸟显然要更容易:在此之前,毛里求斯一直是没有人类活动的荒野孤岛,在这种环境中演化出来的渡渡鸟对人类的戒备心几乎为零;更致命的是,由于缺乏天敌威胁,食物来源也比较充足,它们早就失去了飞行能力。早期的水手们写到,只需要拎着一根棍子,就能将这些呆头呆脑的“笨鸽子”轻松捕获。

尼柯巴鸠(Caloenasnicobarica)和渡渡鸟有很近的血缘关系。大约2500万年前,渡渡鸟的祖先生活在东南亚的丛林中;1000万年前,火山活动形成了毛里求斯,还没有丧失飞行能力的渡渡鸟祖先来到这里后,高度适应本地环境,飞行能力逐渐消失。图片:cuatrok77/Flickr

不过,我们在武断地判断是荷兰水手将这种鸟吃到灭绝之前,必须要认识一个基本事实。

渡渡鸟栖息的主要环境,是毛里求斯西南部的干燥森林和沿海地带,这里地势险峻,并不是人类活动的主要场所,想要靠近渡渡鸟并非易事。在荷兰东印度公司掌管毛里求斯的一百多年里,这座岛上的常住居民从未超过50人,无论从哪个角度看,他们都不具备将渡渡鸟彻底吃光的能力和动机。

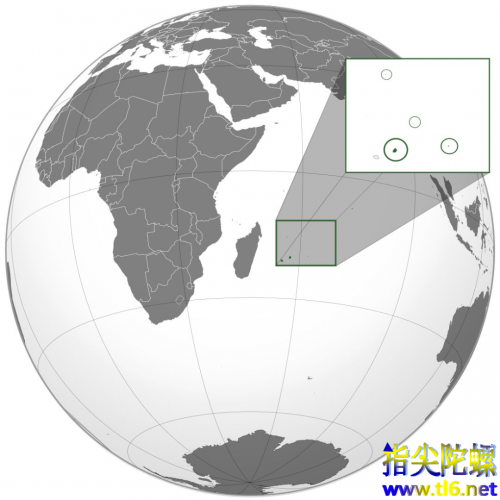

毛里求斯属于非洲,位于马达加斯加岛东部,是个即使仔细看地图也不一定能注意到的国家,目前共有四个岛。

所以,人类被冤枉了?

被冤枉的,只有熬煮渡渡鸟的那口锅。人类活动依然要对渡渡鸟的逝去负总责。

在今天,生物入侵已是一个比较为人熟知的概念。由于人类活动有意无意的传播,一些生物离开了自身生境,扩散到原本不该出现的地方。如果新的生境符合它们生存需求,又没有足够的天敌可以克制,往往就会对当地生态造成难以估量的影响。

荷兰人统治毛里求斯的时代,正处于大航海活动的高峰,跟随水手们登陆的,除了他们喂养的猪、猫、狗,还有来自东南亚的食蟹猕猴,甚至还有偷偷溜上船的老鼠。运输期间的逃逸和人们刻意的散养,都让这些外来者快速扩散到了毛里求斯的丛林中。

描绘了荷兰航海者在毛里求斯登陆的版画。当时人们几乎不可能意识,到如火如荼的生产活动,会给当地生态带去怎样的影响。图中左侧“2号”为一只渡渡鸟。图片:AtlasofMutualHeritage(约1601)

在第六次生物灭绝的大浪潮中,鼠和猫的生物入侵是许多鸟灭绝的主要原因。在过去的500年中,有78种鸟类和爬行动物的灭绝与老鼠相关;猫紧随其后,至少在63种鸟类和爬行动物的灭绝中扮演了负面角色。

对渡渡鸟来说,成鸟的身高足有一米,这让它们侥幸避开了猫、鼠的威胁,但在地上筑巢的习惯和一次只产一枚卵的生殖策略却着实成了软肋——直到今天,猪和食蟹猕猴啃食鸟蛋的习性依然在威胁着许多鸟类的生存。在将渡渡鸟推向灭绝深渊的过程中,它们很可能“功不可没”。

这只“渡渡鸟”脚边是一枚渡渡鸟蛋复原件,现藏于南非的东伦敦博物馆(EastLondonMuseum)。图片:FrodeIngeHelland

更不幸的是,人类活动出现时,恰是毛里求斯生态恢复的脆弱时期。在之前的几百年里,由于山洪和火山活动的冲击,这座只有上海1/3大小的岛屿上的生境频遭打压。面对天灾,渡渡鸟顽强地幸存下来,但紧随而来的人类活动剥夺了它们休养生息的机会。

这一切并未引起人们足够的重视。在那个年代,物种灭绝的概念还十分模糊,更不用说对濒危生物着手进行保护——在人们看来,渡渡鸟只是一种新奇的大鸟。

和那个年代被发现的许多新奇物种一样,当它们日益稀少时,人们更热衷于收藏几具标本,或捕捉一些活体圈养。在灭绝发生前,至少有11只渡渡鸟被圈养在欧洲;印度的莫卧儿皇家园林里有2只渡渡鸟生活过的痕迹。最新研究表明,1647年,日本长崎的收藏家至少购买了1只活体渡渡鸟,这也是渡渡鸟出口的最后记录。

莫卧儿王朝时期印度画家乌斯塔德•曼苏尔(UstadMansur)笔下的渡渡鸟。在1628~1634年间,至少有2只渡渡鸟被圈养在印度的皇家园林中。图片:UstadMansur(1620s)

然而渡渡鸟却身背误会

维克特是不是见过渡渡鸟的最后一人,或许还有争议,但可以肯定的是,在1660年代,野生的渡渡鸟已经非常罕见。由于灭绝得过于迅猛和隐秘,人们甚至还未来得及对其进行准确研究和描述。即使在今天,我们对它的认识其实也非常模糊。

最大的误会恐怕就是渡渡鸟的体型。在我们的印象中,渡渡鸟总是一副圆鼓鼓的憨笨模样。在鸟类中,渡渡鸟的体重的确算得上名列前茅,有记录显示成年渡渡鸟的体重可达27.8公斤。但这一数字可能并不是常态。

“谁才是肥啾?!”图片:RoelantSavery(1620s)

人们发现,为了应对毛里求斯界限分明的雨季和旱季,渡渡鸟在雨季尾声会有明显的育肥期,它们将大量脂肪储存起来,以熬过食物匮乏的旱季,体重也会在10公斤到17公斤之间剧烈变化。而那些极端的数值,更可能是被人们捕捉后,外界因子激发了它们育肥的应激反应——没有什么恐惧是一口饲料解决不了的,如果不行,那就再来一口。

自然状态下并不臃肿的渡渡鸟,行动可能也没有想象中的那么笨拙。从粗壮的腿骨来看,它们的肌肉足以驱动这副身躯灵活运动,在密林和海岸边,渡渡鸟或许也曾飞奔着寻觅果实和沙蟹。

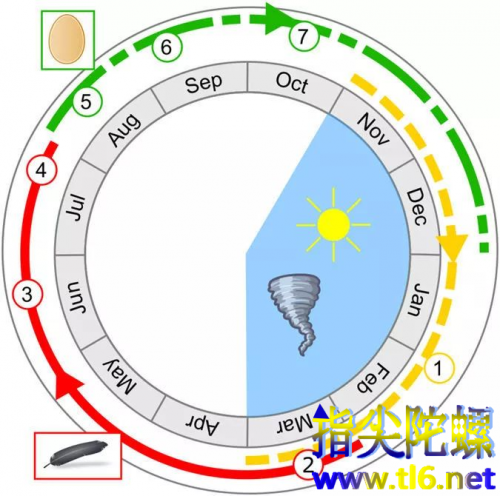

2017年的一项研究揭示了渡渡鸟的生活周期:蓝色区域代表南半球夏季;绿色虚线所示为繁殖期,这一阶段幼鸟出生且发育迅速;黄色虚线所示为渡渡鸟骨骼生长的关键期;红色实现所示为渡渡鸟的换羽期,育肥和换羽都在这一阶段(繁殖期前)完成。图片:D.Angst,etal./Nature(2017)

当然,它们最为著名的食物当属大颅榄树(Sideroxylongrandiflorum)的种子。在渡渡鸟灭绝后的300多年里,这种树的幼苗极少被发现。曾有推断认为,这种树木的种子包裹坚韧的种皮,只有被渡渡鸟食用并消化磨碎种皮后才会发芽。渡渡鸟和大颅榄树的组合,因此也被频繁作为物种灭绝多米诺效应的印证。

不过,这种联系有些武断了。在渡渡鸟生活的年代,一些鹦鹉和陆龟同样也可以为大颅榄树传播种子;即使没有动物帮助,一些种子也完全可以自然发芽。只不过随着人类活动的加剧,毛里求斯的动物们一个接一个消逝,新生的树苗也被山羊和猪啃食——这座孤岛的悲剧,绝非只有渡渡鸟的灭绝那么简单。

大颅榄树幼苗,以及保存于荷兰自然生物多样性中心的大颅榄树种子。图片:AbuShawka&PeterMaas/wikimedia

遗憾的是,这些推断是否准确,我们已经没有机会证明了。“Asdeadasadodo”,渡渡鸟已经走进了历史。