世界最小的国家4个人,世界上人口最少的国家西兰公国

上传时间:2020-09-18 01:34点击:

人们会为了不同的理由走入世上杳无人烟之地。

有些人单纯是基于对探险的热爱而受到激励,有些人是对于科学知识充满热切渴盼,还有其他人则是被「渺小声音的诱惑」吸引,也就是未知事物的神祕魅力,而踏上无人走过之径。

──欧内斯特·薛克顿(ErnestShackleton),《南极的中心》(TheHeartoftheAntarctic)1966年的圣诞夜,已退休的英国陆军少校帕迪·罗伊·贝茨(PaddyRoyBates)开着一艘挂着船外机的小艇离开英国海岸约七浬处,进入北海的范围。

当时他在大半夜悄悄地溜出家,脑中兴起一个疯狂的念头,要给他的太太乔安(Joan)准备一份绝佳的礼物。

利用一组爪钩与绳索,他爬上一座废弃的防空要塞,宣称自己占有了它,并将该要塞命名为西兰公国(Sealand)。

一、英王陛下之要塞怒涛堡

他的礼物并非什么浪漫的海洋宫殿。

建于1940年代早期,这座名为「英王陛下之要塞怒涛堡」(HisMajesty’sFortRoughs)的平台是为了守护泰晤士河(Thames)的五座堡垒之一。

一个终日承受海风吹袭的庞然大物,人们大多称之为「怒涛堡」,不过是一个大小约两座网球场大小的平台,架在两根中空的水泥塔上,耸立海平面上方约六十呎处。

在战事最猛烈的时期,曾经有超过一百名英国海军驻守在怒涛堡,并配有两座波佛斯四十毫米防空高射炮(Boforslightanti-aircraftgun)以及两座维克斯九十四毫米重型防空高射炮(Vickersheavyantiaircraftgun),其炮管可延伸至超过十五呎之长,以更精确地瞄准二战当时的纳粹轰炸机。

在德军投降之后,这座堡垒旋即被英国皇家海军废弃。

由于无人使用也无人维护,怒涛堡陷入年久失修的状态,在英国的警戒下凄凉地遗留在海上。

罗伊拥有一艘大型货轮,在战后为了进口肉品、橡胶与渔产而经常航行经过这座平台,对它很熟悉。

在罗伊占领怒涛堡之后,可想而知,英国当局并不同意他的占领,并且命令他放弃。

然而,罗伊既大胆又固执,只是叫英国政府滚开。

这位伦敦土生土长的家伙在十五岁就加入了国际纵队(InternationalBrigade),在西班牙内战中为共和国打仗。

当他回到英国时,又加入了英国皇家陆军,很快地就一直晋升上去,成了当时最年轻的少校。

在第二次世界大战期间,他服役于北非、中东与意大利等地。

有一次,一颗手榴弹在非常靠近他的脸的距离之内爆炸,导致他严重受伤。

后来,他也曾经在乘坐的战机坠毁之后,被希腊的法西斯军队囚禁起来,但是后来成功地脱逃了。

他就是这么胼手胝足地存活过来。

起初,罗伊利用怒涛堡作为一个「海盗」无线电台。

英国国家广播公司(BBC)在当时独占了所有广播频道,只有在深夜才会播放诸如披头四(Beatles)、奇想乐团(Kinks)、滚石乐团(RollingStones)以及其他流行乐团的音乐,年轻听众多感到十分气馁。

诸如罗伊这般大胆的创业家便响应民意,在稍微离开英国国境之外的船上与其他平台成立非法电台,二十四小时播放流行音乐。

当罗伊在1966年占领怒涛堡时,他搬了许多牛肉罐头、米布丁、面粉与苏格兰威士忌过去,就住在上头,几个月才回到英国本土一次。

在此之前,他也曾经在另一个离岸平台上经营地下电台,但是英国政府很快地就关闭该处,因为那是位在英国的领海范围内,当时划界的方式是从海岸向外延伸三浬的距离。

反之,怒涛堡则是处在英国领海之外。

在罗伊于这座重炮平台上设立新的电台,并且正式将这座平台做为生日礼物送给他太太之后的几个月,有一天罗伊与他的妻子和朋友出门去酒吧喝酒。

「现在妳有了自己的岛」,罗斯这么告诉他的太太。

由于罗伊经常说出类似的话,没人能够分辨这是一份真心的礼物或者只是甜言蜜语。

他妻子回答说:「可惜上头没有几棵棕榈树、一点阳光,以及属于它自己的旗帜。

」其中一位朋友于是将这个玩笑话进一步延伸,说道:「何不在这个平台成立一个国家?」在场的人都大笑一番,继续喝着下一轮酒,除了罗伊。

几个星期之后,他向全世界宣告成立一个新的国家,称作西兰公国。

他所统治的这个国家的格言是:来自海洋,自由EMare,Libertas

二、在海上,创建一个世界最微小的国家

海洋可以是既寒凉又充满掠夺性的环境,对于人类最糟糕的本能来说,它是一个充满水的温床;对于海洋生物来说,它则是牠们面临严酷演化考验的栖地。

海洋也是一个发掘新事物、充满无尽愿望以及再创未来的地方。

创建一个世界最微小的国家,如此不太可能发生的故事是海上古怪行为的象征,也是对于国际法的挑战。

不过,它也代表了其他东西──海上冒险的丰富遗产,顽固的权利主张坚持,以及浮夸的主权宣示。

做为一个公国,西兰公国有它自己的护照,盾徽以及旗帜──红色、黑色与一条白色的对角线。

它的货币是西兰公国币,上头有罗伊的妻子人像。

近年来,它还推出了一个脸书粉丝页、推特账号,以及YouTube频道。

虽然没有一个国家正式承认西兰公国,它的主权还是很难被否认。

大约有几次,英国政府与其他由僱佣兵支持的团体试图以武力占领该国,但是都没有成功。

每一次遇到这种情况,贝茨家族会以来福枪朝入侵者的方向开火,向他们的船丢掷汽油弹、煤渣砖,或是把他们登上平台的阶梯推下海。

英国曾经拥有一个日不落的大帝国,现在面对一个几乎不比白金汉宫主厅大的流氓小国,却动不了它一根汗毛。

原因在于主权的首要原则:一个国家执法的能力只能扩及它的国界。

英国政府在1968年学到这个教训,当时罗伊的儿子麦可(Michael)从西兰公国上朝附近维修一个浮标的工人开枪,射了一发点二二口径的子弹。

麦可宣称他们只是在警告那些工人不要侵犯到西兰公国的领土主权。

在那次事件中没有人受伤,但是对于英国法治系统的后果──以及西兰公国的地缘政治地位──影响深远。

英国政府很快地对麦可提出非法持有军火与开枪的指控,但是法庭宣判麦可的行为是发生在英国领土与管辖权之外,使得他们在英国法律下不受惩罚。

这项判决结果让罗伊更加大胆,随后对一名英国官员说,他可以在西兰公国上指示一场谋杀行动,只要他想要这么做,因为「我是负责西兰公国法律的人」。

在恃强凌弱的海洋故事纪录中,少有如此古怪之事。

虽然西兰公国的故事有时候会令人觉得象是英国超现实幽默团体蒙提·派森(MontyPython)的作品,在我看来它倒也提供了一个机会去探索关于海洋治理的一项严重漏洞。

令人尤其惊讶的是,罗伊如此嚣张的行径似乎依然属于合法的运作,或者至少是巧妙地走在合法的空隙之内。

在平台上,二战遗留下来的枪炮与直升机不复存在,取而代之的是一架风力发电机,产出时有时无的电力供予西兰公国十个寒冷房间的暖气设备。

每个月,一艘船会载来补给品如茶叶、威士忌、巧克力与旧报纸。

近年来,西兰公国上的永久居民只剩下一人:一名全职守卫,名为麦可.巴灵顿(MichaelBarrington)。

三、法外之海上一个不同的前线

虽然西兰公国看似既荒诞又虚幻的存在,英国政府倒是严肃看待之。

最近一些自1960年代末期流传下来的解密文件显示,西兰公国激起官员们之间的磨擦,他们担心另一个古巴会被建立起来,而且这次就在英国的家门口。

这些官员相互辩论,最终拒绝了由海军去轰炸该平台的计划。

1970年代,一名德国商人亚历山大·哥特弗莱德·阿申巴赫(AlexanderGottfriedAchenbach)僱用了一队荷兰佣兵去攻击西兰公国,导致一场人质危机,以及德国与英国之间紧张的外交情势。

在1980年代初期,福克兰战争(FalklandsWar)期间,一队阿根廷人试图买下这个平台做为训练基地。

更近期,维基解密(WikiLeaks)寻求将它的服务器移到这里的可能性,而巴拿马报纸更是将西兰公国唤作组织犯罪的天堂。

自从我开始作报导以来,海洋曾以五花八门的方式鼓舞我,但是西兰公国是在法外之海上一个不同的前线。

这个地方十足的大胆无畏令人震惊,正如它的哲理基础──一种全然的自由意志主义(libertarianism)之实践,但又尴尬地嵌入海事司法与外交事务的神祕惯俗中。

2016年十月,我随着罗伊的六十四岁儿子麦可与二十九岁孙子詹姆斯(James)造访了西兰公国。

当时我花上好几个月的时间,打了数通电话才说服了贝茨家族同意我的造访。

我从未完全了解他们的犹豫,或许他们不想要冒险危害到环绕着这个地方而生的民间传说吧。

当我终于抵达英国时,我很惊讶地得知这两个人并不是在西兰公国上管理这个国家,而是在英国的艾塞克斯(Essex),他们在那儿拥有一队捕海扇的小艇。

麦可看起来象是退休的曲棍球员,身形矮胖,剃着一颗光头,缺了一颗门牙。

他的笑声低沉洪亮,嗓门沙哑。

另一方面,詹姆斯则是长得细瘦庄严,有着受过高等教育的风度。

詹姆斯说话时会仔细选择用词,总是校准细微的差异,而他的父亲则是偏好发出惊人之语:「你可以该死地随心所欲描写关于我们的事!」在我们见面之后不久,麦可便说道:「我们有什么好在乎的?」我怀疑他其实非常在乎。

2016年十月一个寒风飕飕的日子里,这对父子在黎明破晓之前,从哈维奇(Harwich)的港口以一艘小艇作为接驳。

贝茨家的男人坐在小艇中间,而我则坐在后部,随着小艇重击着水面上上下下。

寒风刺骨之中,我们无法进行对话,所以我只是安静地抓着船身。

▲造访于2016年,麦可.贝茨(MichaelBates)被一个连结着起重机的鞦韆吊上西兰公国的领土上当海浪很高时,就像那天的状况,坐在一艘十呎的小艇上前进让人感觉象是骑着一匹奔驰的野马。

船身的移动是有节奏的,但不象是在飞驰,那节拍经常变化且难以预期。

前往西兰公国一个小时的曲折航程完全是一场竞技表演。

我的内脏震荡不已;我的双腿因为紧扣住座椅而疲惫地颤抖着。

小艇飞快地在水面上移动,海平面那端的黑点随着我们的接近而逐渐扩大,直到我可以看到两根斑驳的水泥支柱,上方有一座宽广的平台,中间的直升机停机坪下方以粗体字漆上了一个网址。

这个著名的微国家看起来更象是粗糙而非华丽的。

当我们接近平台时,这才明显地意识到这个公国的最佳防御是它的高度。

从下方几乎坚不可摧,它没有可以下锚的地方、登塔的廊道或是阶梯。

我们将船停放在其中一根附着甲壳动物的支柱旁,一架起重机从六层楼高之处降下来。

巴灵顿穿着一身亮蓝,放下一条缆绳,上头系着一个木制座椅,看似后院树下垂挂着的荡鞦韆。

巴灵顿是一名六十多岁头发灰白的男人,顶着一个圆滚滚的肚腩,脸上挂着微笑。

我爬上座椅,然后被吊了上去──在咆哮的强风中是一场痛苦的过程。

「欢迎!」巴灵顿在上方大喊。

旋转着起重机,他把我从平台上降下来。

这个地方有一种废弃物置放场的感觉:一堆堆的工业桶、一叠叠的塑胶箱、纠缠在一起的电线、堆成小山的锈蚀古董,全部都环绕着一个呼呼作响的风力涡轮机,似乎随时都可能会松开。

随着海浪卷起,这整个平台的结构就会发出吱嘎声响,仿佛一座古老的吊桥。

巴灵顿一并把詹姆斯和麦可吊上平台。

最后,他把小艇也吊起来,挂在半空中。

「以防万一。

」巴灵顿说道,解释他为何不把小艇留在海上。

麦可陪我从混乱的平台上进入厨房,这里是西兰公国的政府总部。

他送上了一壶茶,让我们可以谈天。

「现在要经过海关程序。

」他面无表情检查我的护照,并盖上印章。

我仔细地看着他的脸,寻找任何允许我在此刻安全大笑的迹象。

一点儿也没有。

有些人单纯是基于对探险的热爱而受到激励,有些人是对于科学知识充满热切渴盼,还有其他人则是被「渺小声音的诱惑」吸引,也就是未知事物的神祕魅力,而踏上无人走过之径。

──欧内斯特·薛克顿(ErnestShackleton),《南极的中心》(TheHeartoftheAntarctic)1966年的圣诞夜,已退休的英国陆军少校帕迪·罗伊·贝茨(PaddyRoyBates)开着一艘挂着船外机的小艇离开英国海岸约七浬处,进入北海的范围。

当时他在大半夜悄悄地溜出家,脑中兴起一个疯狂的念头,要给他的太太乔安(Joan)准备一份绝佳的礼物。

利用一组爪钩与绳索,他爬上一座废弃的防空要塞,宣称自己占有了它,并将该要塞命名为西兰公国(Sealand)。

一、英王陛下之要塞怒涛堡

他的礼物并非什么浪漫的海洋宫殿。

建于1940年代早期,这座名为「英王陛下之要塞怒涛堡」(HisMajesty’sFortRoughs)的平台是为了守护泰晤士河(Thames)的五座堡垒之一。

一个终日承受海风吹袭的庞然大物,人们大多称之为「怒涛堡」,不过是一个大小约两座网球场大小的平台,架在两根中空的水泥塔上,耸立海平面上方约六十呎处。

在战事最猛烈的时期,曾经有超过一百名英国海军驻守在怒涛堡,并配有两座波佛斯四十毫米防空高射炮(Boforslightanti-aircraftgun)以及两座维克斯九十四毫米重型防空高射炮(Vickersheavyantiaircraftgun),其炮管可延伸至超过十五呎之长,以更精确地瞄准二战当时的纳粹轰炸机。

在德军投降之后,这座堡垒旋即被英国皇家海军废弃。

由于无人使用也无人维护,怒涛堡陷入年久失修的状态,在英国的警戒下凄凉地遗留在海上。

罗伊拥有一艘大型货轮,在战后为了进口肉品、橡胶与渔产而经常航行经过这座平台,对它很熟悉。

在罗伊占领怒涛堡之后,可想而知,英国当局并不同意他的占领,并且命令他放弃。

然而,罗伊既大胆又固执,只是叫英国政府滚开。

这位伦敦土生土长的家伙在十五岁就加入了国际纵队(InternationalBrigade),在西班牙内战中为共和国打仗。

当他回到英国时,又加入了英国皇家陆军,很快地就一直晋升上去,成了当时最年轻的少校。

在第二次世界大战期间,他服役于北非、中东与意大利等地。

有一次,一颗手榴弹在非常靠近他的脸的距离之内爆炸,导致他严重受伤。

后来,他也曾经在乘坐的战机坠毁之后,被希腊的法西斯军队囚禁起来,但是后来成功地脱逃了。

他就是这么胼手胝足地存活过来。

起初,罗伊利用怒涛堡作为一个「海盗」无线电台。

英国国家广播公司(BBC)在当时独占了所有广播频道,只有在深夜才会播放诸如披头四(Beatles)、奇想乐团(Kinks)、滚石乐团(RollingStones)以及其他流行乐团的音乐,年轻听众多感到十分气馁。

诸如罗伊这般大胆的创业家便响应民意,在稍微离开英国国境之外的船上与其他平台成立非法电台,二十四小时播放流行音乐。

当罗伊在1966年占领怒涛堡时,他搬了许多牛肉罐头、米布丁、面粉与苏格兰威士忌过去,就住在上头,几个月才回到英国本土一次。

在此之前,他也曾经在另一个离岸平台上经营地下电台,但是英国政府很快地就关闭该处,因为那是位在英国的领海范围内,当时划界的方式是从海岸向外延伸三浬的距离。

反之,怒涛堡则是处在英国领海之外。

在罗伊于这座重炮平台上设立新的电台,并且正式将这座平台做为生日礼物送给他太太之后的几个月,有一天罗伊与他的妻子和朋友出门去酒吧喝酒。

「现在妳有了自己的岛」,罗斯这么告诉他的太太。

由于罗伊经常说出类似的话,没人能够分辨这是一份真心的礼物或者只是甜言蜜语。

他妻子回答说:「可惜上头没有几棵棕榈树、一点阳光,以及属于它自己的旗帜。

」其中一位朋友于是将这个玩笑话进一步延伸,说道:「何不在这个平台成立一个国家?」在场的人都大笑一番,继续喝着下一轮酒,除了罗伊。

几个星期之后,他向全世界宣告成立一个新的国家,称作西兰公国。

他所统治的这个国家的格言是:来自海洋,自由EMare,Libertas

二、在海上,创建一个世界最微小的国家

海洋可以是既寒凉又充满掠夺性的环境,对于人类最糟糕的本能来说,它是一个充满水的温床;对于海洋生物来说,它则是牠们面临严酷演化考验的栖地。

海洋也是一个发掘新事物、充满无尽愿望以及再创未来的地方。

创建一个世界最微小的国家,如此不太可能发生的故事是海上古怪行为的象征,也是对于国际法的挑战。

不过,它也代表了其他东西──海上冒险的丰富遗产,顽固的权利主张坚持,以及浮夸的主权宣示。

做为一个公国,西兰公国有它自己的护照,盾徽以及旗帜──红色、黑色与一条白色的对角线。

它的货币是西兰公国币,上头有罗伊的妻子人像。

近年来,它还推出了一个脸书粉丝页、推特账号,以及YouTube频道。

虽然没有一个国家正式承认西兰公国,它的主权还是很难被否认。

大约有几次,英国政府与其他由僱佣兵支持的团体试图以武力占领该国,但是都没有成功。

每一次遇到这种情况,贝茨家族会以来福枪朝入侵者的方向开火,向他们的船丢掷汽油弹、煤渣砖,或是把他们登上平台的阶梯推下海。

英国曾经拥有一个日不落的大帝国,现在面对一个几乎不比白金汉宫主厅大的流氓小国,却动不了它一根汗毛。

原因在于主权的首要原则:一个国家执法的能力只能扩及它的国界。

英国政府在1968年学到这个教训,当时罗伊的儿子麦可(Michael)从西兰公国上朝附近维修一个浮标的工人开枪,射了一发点二二口径的子弹。

麦可宣称他们只是在警告那些工人不要侵犯到西兰公国的领土主权。

在那次事件中没有人受伤,但是对于英国法治系统的后果──以及西兰公国的地缘政治地位──影响深远。

英国政府很快地对麦可提出非法持有军火与开枪的指控,但是法庭宣判麦可的行为是发生在英国领土与管辖权之外,使得他们在英国法律下不受惩罚。

这项判决结果让罗伊更加大胆,随后对一名英国官员说,他可以在西兰公国上指示一场谋杀行动,只要他想要这么做,因为「我是负责西兰公国法律的人」。

在恃强凌弱的海洋故事纪录中,少有如此古怪之事。

虽然西兰公国的故事有时候会令人觉得象是英国超现实幽默团体蒙提·派森(MontyPython)的作品,在我看来它倒也提供了一个机会去探索关于海洋治理的一项严重漏洞。

令人尤其惊讶的是,罗伊如此嚣张的行径似乎依然属于合法的运作,或者至少是巧妙地走在合法的空隙之内。

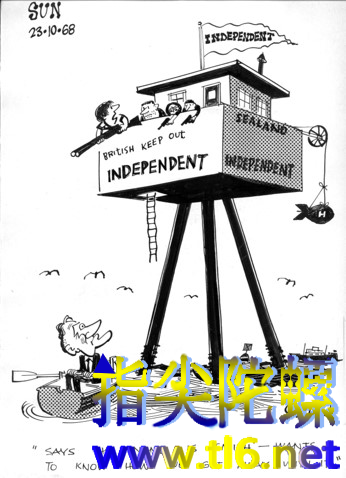

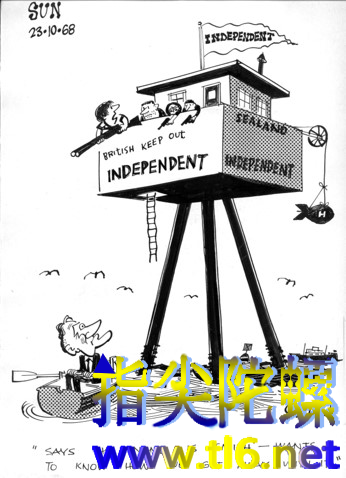

▲1968年十月二十三日,伦敦的《太阳报》(TheSun)上出现一则漫画,对于西兰公国做为一个初生的后殖民分离国家提供了一些背景,并且引用罗德西亚(Rhodesia)的例子,该国为设法维持白人少数管治而宣布从英国独立出来。

在平台上,二战遗留下来的枪炮与直升机不复存在,取而代之的是一架风力发电机,产出时有时无的电力供予西兰公国十个寒冷房间的暖气设备。

每个月,一艘船会载来补给品如茶叶、威士忌、巧克力与旧报纸。

近年来,西兰公国上的永久居民只剩下一人:一名全职守卫,名为麦可.巴灵顿(MichaelBarrington)。

三、法外之海上一个不同的前线

虽然西兰公国看似既荒诞又虚幻的存在,英国政府倒是严肃看待之。

最近一些自1960年代末期流传下来的解密文件显示,西兰公国激起官员们之间的磨擦,他们担心另一个古巴会被建立起来,而且这次就在英国的家门口。

这些官员相互辩论,最终拒绝了由海军去轰炸该平台的计划。

1970年代,一名德国商人亚历山大·哥特弗莱德·阿申巴赫(AlexanderGottfriedAchenbach)僱用了一队荷兰佣兵去攻击西兰公国,导致一场人质危机,以及德国与英国之间紧张的外交情势。

在1980年代初期,福克兰战争(FalklandsWar)期间,一队阿根廷人试图买下这个平台做为训练基地。

更近期,维基解密(WikiLeaks)寻求将它的服务器移到这里的可能性,而巴拿马报纸更是将西兰公国唤作组织犯罪的天堂。

自从我开始作报导以来,海洋曾以五花八门的方式鼓舞我,但是西兰公国是在法外之海上一个不同的前线。

这个地方十足的大胆无畏令人震惊,正如它的哲理基础──一种全然的自由意志主义(libertarianism)之实践,但又尴尬地嵌入海事司法与外交事务的神祕惯俗中。

2016年十月,我随着罗伊的六十四岁儿子麦可与二十九岁孙子詹姆斯(James)造访了西兰公国。

当时我花上好几个月的时间,打了数通电话才说服了贝茨家族同意我的造访。

我从未完全了解他们的犹豫,或许他们不想要冒险危害到环绕着这个地方而生的民间传说吧。

当我终于抵达英国时,我很惊讶地得知这两个人并不是在西兰公国上管理这个国家,而是在英国的艾塞克斯(Essex),他们在那儿拥有一队捕海扇的小艇。

麦可看起来象是退休的曲棍球员,身形矮胖,剃着一颗光头,缺了一颗门牙。

他的笑声低沉洪亮,嗓门沙哑。

另一方面,詹姆斯则是长得细瘦庄严,有着受过高等教育的风度。

詹姆斯说话时会仔细选择用词,总是校准细微的差异,而他的父亲则是偏好发出惊人之语:「你可以该死地随心所欲描写关于我们的事!」在我们见面之后不久,麦可便说道:「我们有什么好在乎的?」我怀疑他其实非常在乎。

2016年十月一个寒风飕飕的日子里,这对父子在黎明破晓之前,从哈维奇(Harwich)的港口以一艘小艇作为接驳。

贝茨家的男人坐在小艇中间,而我则坐在后部,随着小艇重击着水面上上下下。

寒风刺骨之中,我们无法进行对话,所以我只是安静地抓着船身。

▲造访于2016年,麦可.贝茨(MichaelBates)被一个连结着起重机的鞦韆吊上西兰公国的领土上当海浪很高时,就像那天的状况,坐在一艘十呎的小艇上前进让人感觉象是骑着一匹奔驰的野马。

船身的移动是有节奏的,但不象是在飞驰,那节拍经常变化且难以预期。

前往西兰公国一个小时的曲折航程完全是一场竞技表演。

我的内脏震荡不已;我的双腿因为紧扣住座椅而疲惫地颤抖着。

小艇飞快地在水面上移动,海平面那端的黑点随着我们的接近而逐渐扩大,直到我可以看到两根斑驳的水泥支柱,上方有一座宽广的平台,中间的直升机停机坪下方以粗体字漆上了一个网址。

这个著名的微国家看起来更象是粗糙而非华丽的。

当我们接近平台时,这才明显地意识到这个公国的最佳防御是它的高度。

从下方几乎坚不可摧,它没有可以下锚的地方、登塔的廊道或是阶梯。

我们将船停放在其中一根附着甲壳动物的支柱旁,一架起重机从六层楼高之处降下来。

巴灵顿穿着一身亮蓝,放下一条缆绳,上头系着一个木制座椅,看似后院树下垂挂着的荡鞦韆。

巴灵顿是一名六十多岁头发灰白的男人,顶着一个圆滚滚的肚腩,脸上挂着微笑。

我爬上座椅,然后被吊了上去──在咆哮的强风中是一场痛苦的过程。

「欢迎!」巴灵顿在上方大喊。

旋转着起重机,他把我从平台上降下来。

这个地方有一种废弃物置放场的感觉:一堆堆的工业桶、一叠叠的塑胶箱、纠缠在一起的电线、堆成小山的锈蚀古董,全部都环绕着一个呼呼作响的风力涡轮机,似乎随时都可能会松开。

随着海浪卷起,这整个平台的结构就会发出吱嘎声响,仿佛一座古老的吊桥。

巴灵顿一并把詹姆斯和麦可吊上平台。

最后,他把小艇也吊起来,挂在半空中。

「以防万一。

」巴灵顿说道,解释他为何不把小艇留在海上。

麦可陪我从混乱的平台上进入厨房,这里是西兰公国的政府总部。

他送上了一壶茶,让我们可以谈天。

「现在要经过海关程序。

」他面无表情检查我的护照,并盖上印章。

我仔细地看着他的脸,寻找任何允许我在此刻安全大笑的迹象。

一点儿也没有。