塞罕坝国家森林公园秋天景色,从哪里来?

上传时间:2020-10-06 21:15点击:

中国一号风景大道,东起围场塞罕坝森林小镇,西至丰宁大滩,全长180公里。

山地起伏,草原已经被秋风吹得泛黄,一种萧瑟却又豪迈的感觉油然而生,远处,一座座白色的巨大风车在山顶上缓慢地转动,它们仿佛正搅动着时间,让一切都慢了下来。

▲塞罕坝风电场,世界最大的风电场。

几头牛在湖水边慵懒的吃草,睡觉,马儿也是如此,它们并不着急奔向新的牧场,脚下肥美的牧草足以填饱它们的饥肠,耳边“扑棱......扑棱......”的声音,是草丛里的蝗虫在飞。

这里,是秋天的塞罕坝。

从平坦的华北平原到内蒙古高原的过渡,是坝上高原,很多人都认为,坝上高原是平原登上高原的“台阶”,但其实它更像是一道“门槛”,坝上高原的海拔有1200-1500米,而内蒙古高原上的大部分地方,海拔都在1000米上下。

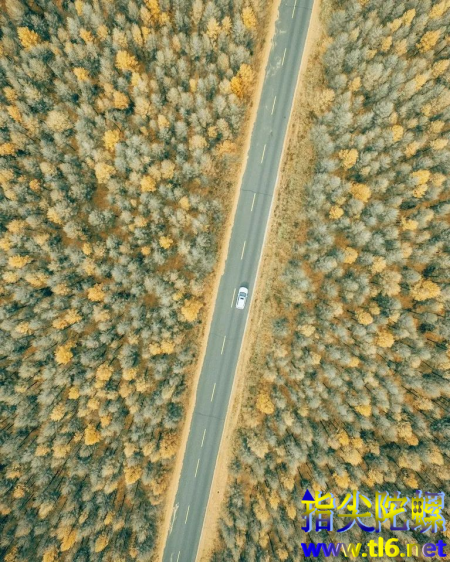

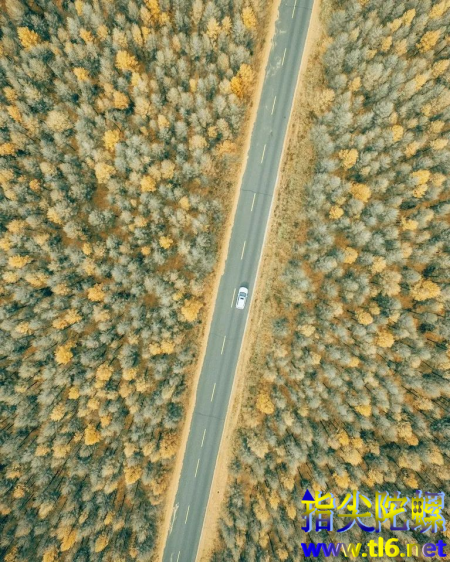

▲塞罕坝的公路两边大多禁止停车,但穿行在林海中的感觉已经足以醉人。

坝上高原的面积很广,我们熟知的张北草原、丰宁坝上都在它的范围之内,塞罕坝是这其中最靠东北方的组成部分。

从行政区划上讲,塞罕坝虽然还没有出河北省,但它其实离北京已经很远,同样的距离如果往西走,都几乎可以抵达呼和浩特了。

▲塞罕坝,河北一侧牛多马少,内蒙古一侧马多牛少。

塞罕坝在蒙语里的称呼是赛堪达巴汉,不过这并不是它的名字,而是“美丽(赛堪)的高岭(达巴汉)”的意思,在蒙古族人心里,塞罕坝是神灵之山,不能直呼其名。

后来,在汉语里就把这个称呼谐音成了塞罕坝。

▲早晨,是最佳的摄影时间,雾气蒙蒙让大地的金色更为柔和。

在这些“好摄之徒”的照片里,塞罕坝美得如同油画一般:朝阳下,金黄色的森林与草原相互映衬,画面立体且生动,牛与马在朦胧的薄雾中若隐若现,仿佛是一片人间仙境。

可以说,这些美丽的照片要比塞罕坝的名字,更早地走进了人们的视野。

▲塞罕坝北侧的乌兰布统草原,这里是来塞罕坝时必去的地方。

塞罕坝的秋景之所以美,不仅得益于绵延起伏的地形和万马奔腾的气势,还要归功于这里的气候和植被。

塞罕坝被夹在阴山和大兴安岭两大山脉之间,是个天然的风口,而且它还地处台地北坡,常年被自西北而来的寒冷、干燥的狂风迎面冲击,却较少得到东南暖湿气流的滋润,冷成了这里日常的“主题”。

这里几乎是过了春天就入秋,气温堪比哈尔滨,有时甚至能和南面400公里处的北京冷上20度左右。

▲入冬后的塞罕坝,别有一番风味。

天气凉、昼夜温差大,秋叶才红得漂亮。

9月中旬的塞罕坝,白天艳阳高照,气温可达10摄氏度以上,晚上却直接霜冻,白天起来汽车都被裹上了一层冰,这样的气候,让塞罕坝早早的就已是秋意盎然。

塞罕坝的树木,以樟子松、云杉、落叶松,白桦树为主。

白桦林的风景最出挑,但其实落叶松的秋景也不落其后。

▲塞罕坝的白桦与各种秋色叶植物。

落叶松不像其它松树那样四季常青,寒风过后,它的松针就像蜜蜡染过的一样金黄,当这些松针飘落之后,又会为大地铺上一层金色的地毯,与透蓝的天空相映成辉。

▲金黄色的落叶松。

为塞罕坝的秋天添彩的,还有一个个小巧、透蓝的泡子。

泡子指的是低洼处的小型湖泊,它们往往由地下水渗出或雨水汇集而成,没有明显的出水和入水口,对于摄影师们来说,七星湖、公主湖、将军泡子等地方,都是最能出片儿的好地方。

▲ 林间的一个小泡子。

塞罕坝的美,带动了人们对整个坝上的热情,丰宁坝上、张北草原等地方也慢慢热了起来,横贯坝上、被誉为“中国66号公路”的草原天路,一到周末就难免成为“草原堵路”。

▲ 沙尘暴中的浑善达克沙地。

塞罕坝在清朝时称木兰围场,这里曾是植被丰富,各种野生动物“不可以亿记”的皇家猎苑。

但同治皇帝之后,这里逐渐被地方民兵私自开垦。

那时的民兵还没有环保意识,树木和草地在开垦的过程中被大量破坏,到新中国成立初期,人们在塞罕坝走上几天,甚至都见不到一棵树。

▲ 1961年,时任林业部国营林场管理局副局长刘琨在塞罕坝上找到了1棵孤独的松树,这证明了塞罕坝是可以长树的,这棵树也被称为“功勋树”。

没有了塞罕坝上森林的阻拦,高原上的沙尘就像是在“房顶上往院子里扬沙”一样在华北平原上肆虐。

1962年,种树的队伍进入了塞罕坝这片荒山野岭,建立了如今大名鼎鼎的机械林场。

在塞罕坝上种树就像是开启了游戏里的地狱难度,这里石头山多,土层薄得就像一层皮肤,缺水,风大,还异常寒冷,天时地利一样没摊上,有的只是人和——这就至今仍感人至深的塞罕坝精神。

▲今天的塞罕坝机械林场总部。

1962和1963年,两年造林6400亩,但成活率还不到8%。

塞罕坝人自己改进了育苗方法,找到了马蹄坑这一块三面环山、一面有河的好地方展开会战,那一年,树苗的存活率提高到了9成。

树苗活了,只是开始。

在塞罕坝,树木生长极其缓慢,10年的云杉,才能长得齐腰高,日复一日的辛劳养护、十年如一日地耐心等待,这几乎是现代“唯快不破”的商业“精英”们所无法想象的。

▲冬季的塞罕坝,大雪纷飞,对于摄影家来说是美境,对于初创业时的塞罕坝人来说却是噩梦。

如果说天将降大任于斯人,要苦其心志,那天给塞罕坝人的大任真是一轮接一轮。

1977年,塞罕坝林场遭遇了罕见的雨凇灾害(低温时雨水冻灾树木上不脱落,俗称树挂和冻雨),20万亩树木一夜之间被压弯、压折,十多年的成果损失过半。

1980年,林场又遭遇百年不遇的大旱,12万亩的落叶松被旱死,一切都要重头再来。

面对令人崩溃的天灾,塞罕坝人说:那就重头再来!

▲纪念塞罕坝精神的塞罕塔。

如今,塞罕坝已经有了112万亩的林海,4.8亿棵树木,这里成为了世界最大的人工森林。

森林对环境的改善是显而易见的,这里的年均降水从建场初期的416毫米,增加到了460毫米,无霜期由52天增至64天,大风天数则从83天降到了53天。

2017年,联合国将“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”授予了塞罕坝人。

▲塞罕坝清朝时为木兰围场,木兰在满语里是“哨鹿”之意,也就是八旗士兵口吹木哨,模仿雄鹿求偶的声音,以引诱雌鹿现身猎杀,如今,鹿再次出现在塞罕坝。

塞罕坝的秋景,是一道失而复得的珍馐,如果没有58年来塞罕坝人“此生没虚度,青山可标榜”的忘我付出,我们现在吃到的,只能是一嘴黄沙。

中国一号风景大道,东起围场塞罕坝森林小镇,西至丰宁大滩,全长180公里。

图/图虫·创意

塞罕坝的秋色,塞罕坝的精神

湛蓝的天空上,白云低垂,一阵阵清爽的凉风吹过,金黄色的白桦林飒飒作响。

山地起伏,草原已经被秋风吹得泛黄,一种萧瑟却又豪迈的感觉油然而生,远处,一座座白色的巨大风车在山顶上缓慢地转动,它们仿佛正搅动着时间,让一切都慢了下来。

▲塞罕坝风电场,世界最大的风电场。

图/视觉中国

几头牛在湖水边慵懒的吃草,睡觉,马儿也是如此,它们并不着急奔向新的牧场,脚下肥美的牧草足以填饱它们的饥肠,耳边“扑棱......扑棱......”的声音,是草丛里的蝗虫在飞。这里,是秋天的塞罕坝。

塞罕坝,一道“门槛”

自北京出发,经京漠线一路向北,在燕山中的平原和山谷中穿行近400公里后,就来到了塞罕坝。

从平坦的华北平原到内蒙古高原的过渡,是坝上高原,很多人都认为,坝上高原是平原登上高原的“台阶”,但其实它更像是一道“门槛”,坝上高原的海拔有1200-1500米,而内蒙古高原上的大部分地方,海拔都在1000米上下。

▲塞罕坝的公路两边大多禁止停车,但穿行在林海中的感觉已经足以醉人。

图/图虫·创意

坝上高原的面积很广,我们熟知的张北草原、丰宁坝上都在它的范围之内,塞罕坝是这其中最靠东北方的组成部分。从行政区划上讲,塞罕坝虽然还没有出河北省,但它其实离北京已经很远,同样的距离如果往西走,都几乎可以抵达呼和浩特了。

▲塞罕坝,河北一侧牛多马少,内蒙古一侧马多牛少。

图/视觉中国

塞罕坝在蒙语里的称呼是赛堪达巴汉,不过这并不是它的名字,而是“美丽(赛堪)的高岭(达巴汉)”的意思,在蒙古族人心里,塞罕坝是神灵之山,不能直呼其名。后来,在汉语里就把这个称呼谐音成了塞罕坝。

▲面对如此美景,你会不会也认为这里住着神灵?图/视觉中国

叫惯了塞罕坝,人们似乎已经遗忘了它“兴安大岭和海喇堪山”的本名,兴安大岭?它和大兴安岭有关系么?没错,塞罕坝在地理上算是大兴安岭的余脉,这里兼具了北方草原和大兴安林海的特色:既有茂密的人工林,又有点缀着树木的台地草原,此情此景,完全刷新了人们对于河北省的认知。

先有秋景,“后有”塞罕坝

几年前,一则以林场工人为主角的公益广告让全国人都知道了塞罕坝这个地方,但其实早在约15年前,它就已经成为了一些摄影爱好者们的秘境——他们在这里,常常一待就是一整个秋天或冬天。

▲早晨,是最佳的摄影时间,雾气蒙蒙让大地的金色更为柔和。

图/图虫·创意

在这些“好摄之徒”的照片里,塞罕坝美得如同油画一般:朝阳下,金黄色的森林与草原相互映衬,画面立体且生动,牛与马在朦胧的薄雾中若隐若现,仿佛是一片人间仙境。可以说,这些美丽的照片要比塞罕坝的名字,更早地走进了人们的视野。

▲塞罕坝北侧的乌兰布统草原,这里是来塞罕坝时必去的地方。

图/图虫·创意

塞罕坝的秋景之所以美,不仅得益于绵延起伏的地形和万马奔腾的气势,还要归功于这里的气候和植被。塞罕坝被夹在阴山和大兴安岭两大山脉之间,是个天然的风口,而且它还地处台地北坡,常年被自西北而来的寒冷、干燥的狂风迎面冲击,却较少得到东南暖湿气流的滋润,冷成了这里日常的“主题”。

这里几乎是过了春天就入秋,气温堪比哈尔滨,有时甚至能和南面400公里处的北京冷上20度左右。

▲入冬后的塞罕坝,别有一番风味。

图/图虫·创意

天气凉、昼夜温差大,秋叶才红得漂亮。9月中旬的塞罕坝,白天艳阳高照,气温可达10摄氏度以上,晚上却直接霜冻,白天起来汽车都被裹上了一层冰,这样的气候,让塞罕坝早早的就已是秋意盎然。

塞罕坝的树木,以樟子松、云杉、落叶松,白桦树为主。

白桦林的风景最出挑,但其实落叶松的秋景也不落其后。

▲塞罕坝的白桦与各种秋色叶植物。

摄影/张雨晨

落叶松不像其它松树那样四季常青,寒风过后,它的松针就像蜜蜡染过的一样金黄,当这些松针飘落之后,又会为大地铺上一层金色的地毯,与透蓝的天空相映成辉。

▲金黄色的落叶松。

图/视觉中国

为塞罕坝的秋天添彩的,还有一个个小巧、透蓝的泡子。泡子指的是低洼处的小型湖泊,它们往往由地下水渗出或雨水汇集而成,没有明显的出水和入水口,对于摄影师们来说,七星湖、公主湖、将军泡子等地方,都是最能出片儿的好地方。

▲ 林间的一个小泡子。

图/视觉中国

塞罕坝的美,带动了人们对整个坝上的热情,丰宁坝上、张北草原等地方也慢慢热了起来,横贯坝上、被誉为“中国66号公路”的草原天路,一到周末就难免成为“草原堵路”。

没有塞罕坝人,哪来的秋景?

我们这代人,对上世纪90年代时北方的沙尘暴记忆犹新,但实际在上世纪50年代,北京就已在遭受沙尘暴的侵袭,这些沙尘就来源于塞罕坝以北的浑善达克沙地。

▲ 沙尘暴中的浑善达克沙地。

图/图虫·创意

塞罕坝在清朝时称木兰围场,这里曾是植被丰富,各种野生动物“不可以亿记”的皇家猎苑。但同治皇帝之后,这里逐渐被地方民兵私自开垦。

那时的民兵还没有环保意识,树木和草地在开垦的过程中被大量破坏,到新中国成立初期,人们在塞罕坝走上几天,甚至都见不到一棵树。

▲ 1961年,时任林业部国营林场管理局副局长刘琨在塞罕坝上找到了1棵孤独的松树,这证明了塞罕坝是可以长树的,这棵树也被称为“功勋树”。

图/《55年,三代人在荒原造出世界最大氧吧——塞罕坝》

没有了塞罕坝上森林的阻拦,高原上的沙尘就像是在“房顶上往院子里扬沙”一样在华北平原上肆虐。1962年,种树的队伍进入了塞罕坝这片荒山野岭,建立了如今大名鼎鼎的机械林场。

在塞罕坝上种树就像是开启了游戏里的地狱难度,这里石头山多,土层薄得就像一层皮肤,缺水,风大,还异常寒冷,天时地利一样没摊上,有的只是人和——这就至今仍感人至深的塞罕坝精神。

▲今天的塞罕坝机械林场总部。

图/图虫·创意

1962和1963年,两年造林6400亩,但成活率还不到8%。塞罕坝人自己改进了育苗方法,找到了马蹄坑这一块三面环山、一面有河的好地方展开会战,那一年,树苗的存活率提高到了9成。

树苗活了,只是开始。

在塞罕坝,树木生长极其缓慢,10年的云杉,才能长得齐腰高,日复一日的辛劳养护、十年如一日地耐心等待,这几乎是现代“唯快不破”的商业“精英”们所无法想象的。

▲冬季的塞罕坝,大雪纷飞,对于摄影家来说是美境,对于初创业时的塞罕坝人来说却是噩梦。

图/视觉中国

如果说天将降大任于斯人,要苦其心志,那天给塞罕坝人的大任真是一轮接一轮。1977年,塞罕坝林场遭遇了罕见的雨凇灾害(低温时雨水冻灾树木上不脱落,俗称树挂和冻雨),20万亩树木一夜之间被压弯、压折,十多年的成果损失过半。

1980年,林场又遭遇百年不遇的大旱,12万亩的落叶松被旱死,一切都要重头再来。

面对令人崩溃的天灾,塞罕坝人说:那就重头再来!

▲纪念塞罕坝精神的塞罕塔。

摄影/焦晨

如今,塞罕坝已经有了112万亩的林海,4.8亿棵树木,这里成为了世界最大的人工森林。森林对环境的改善是显而易见的,这里的年均降水从建场初期的416毫米,增加到了460毫米,无霜期由52天增至64天,大风天数则从83天降到了53天。

2017年,联合国将“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”授予了塞罕坝人。